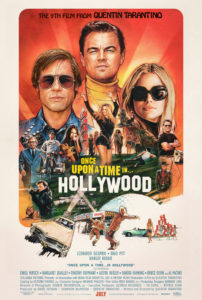

Once Upon A Time In Hollywood – Antépénultième incursion cinéphilique

Quand la fiction prend le pas sur la réalité, l’ami Quentin nous promet une incursion nostalgique et douce amère dans une époque qu’il effleura jadis. Une apnée d’un peu moins de trois heures dans les recoins les plus lumineux et les plus sombres de la cité des anges.

Tarantino, en dehors de ses contacts rapprochés avec les abjects frangins patronnant jadis la Miramax, pourrait être défini comme un enfant de Los Angeles. Un gosse d’Hollywood, qui chauffa jadis les sièges de multiplexes et hanta tant et si bien les antiques loueurs de VHS qu’il finit par troquer un bien médiocre carnet de notes pour transformer sa cinéphilie en gagne pain. Un intellectuel et critique hors pair, qui rapidement emprunta la voie de la plume pour tenter l’aventure hollywoodienne. La tête pleine de Ringo Lam, il vend un True Romance presque biographique le temps de tremper un orteil, pour finalement négocier la réalisation d’un modeste second projet, grand plongeon définitif dans cette mer agitée, pleine de requins anthropophages.

Huit réalisations plus tard, il est l’un de mes réalisateurs fétiches. Pasticheur talentueux, il ferait rougir de honte maître Ricard sur son île réfugiée. Orateur passionnant, il laisse libre court à sa tumultueuse logorrhée, entraînant le cinéphile averti dans les méandres les plus confidentiels des séries B et films de genre oubliés. Ce moniteur de l’extrême peut me faire plonger des heures durant dans les abysses, des mètres sous la surface des blockbusters californiens. Là-bas, on peut y trouver les carrières abîmées d’acteurs de seconde zone et de réalisateurs dont les mains n’ont jamais, au grand jamais, souillé le mortier d’Hollywood Boulevard. Phil Karlson, William Witney, Gene Saks, Paul Mazursky et Richard Rush furent les metteurs en scène de métrages aujourd’hui bien loin des recommandations que je pourrais, moi et mon inculture crasse, émettre. Parce qu’au-delà de l’âge d’or hollywoodien, au delà des films de la Shaw Brothers, d’Hong Kong, des cinémas nippons de Kurosawa, Kobayashi et Kitano, des généreux italiens Leone et Corbucci, des longs coréens, de la nouvelle vague, ou des torrents de culture désormais mainstream, il y a le cinéma bis, le cinéma d’exploitation et ses engeances télévisuelles. Une culture de la production à moindre coût qui contaminait déjà Pulp Fiction par l’entremise de la pétulante Mia Wallace et dont se repaissait la jeunesse fin sixties. Un monde auquel se confronte plein fer Rick Dalton, alter-égo d’un Di Caprio quarantenaire, dans une phase d’autocritique sanctionnant sa mendicité ostentatoire pour une statuette dorée. Réactionnaire désarçonné par les changements de mœurs et les mutations d’une industrie qui fonce vers un second âge d’or, celui du nouvel Hollywood, il essaie de se remettre en selle, malgré les étoiles contraires. Dans ce far west surpeuplé, il suffit parfois d’un peu de chance pour être propulsé au firmament. Il aurait suffi d’un casting favorable pour un mythique film de Sturges afin de s’extraire des nombreux prétendants au titre de prisonnier impertinent dans un camp nazi. Son instant de gloire aura été d’en calciner une grosse poignée dans un ersatz des Dirty Dozens d’Aldrich et de boucler les circonvolutions référentielles d’Inglorious Basterds. Dalton c’est un peu la synthèse de Burt Reynolds, Steeve Mc Queen et Clint Eastwood, mais version poissarde. Aujourd’hui, il est condamné à enchaîner les rôles d’antagoniste dans les pilotes des fictions de demain, un El Dorado épisodique dont le développement turbulent catalysa les transformations à venir.

Once Upon A Time in Holywood est un film complexe à appréhender. D’autant plus pour le public international. Madeleine Hollywoodienne autocentrée, il est une ode aux années soixante, une époque que son réalisateur ne voulait voir périr. Il fait de Sharon Tate, superbe Margot Robbie, martyre de la Manson Family, une allégorie. Ses rapports au monde du bromure d’argent sont ceux d’un nouveau-né : d’une candeur désarmante. En une scène à peine, le spectateur se confronte aux appréhensions d’une jeune femme vis-à-vis d’une industrie complexe. D’abord le rapport à la célébrité, ensuite le malaise de la confrontation à sa propre projection, puis rapidement la soumission à la réception d’un public intransigeant. Aux antipodes de Dalton, elle est la star montante d’une industrie saturée de western poussiéreux. Mariée à Roman Polanski, un des cinéastes les plus en vogue du moment, l’avenir semble des plus prometteurs, indépendamment des bouleversements à venir. Ancrage réaliste d’une l’histoire portée principalement par deux personnages fictionnels, QT se prémunit du cringe en conservant une relative pudeur quant à sa caractérisation et son développement. La jeune femme vit, et porte avec elle le parfum d’une époque. Elle est l’insouciance des années 60.

Ce qui est bien loin d’être le cas de Cliff Booth, doublure de Dalton, tricarde pour un présumé féminicide, qui jamais ne dépassera le statut de rumeur. Retraité militaire, il glane comme il peut quelques cascades, ce qui n’est pas suffisant pour se prémunir d’un job alimentaire : il officie comme homme à tout faire pour son ami acteur. Gardien et chauffeur de monsieur, il dispense également un soutien infaillible à son poulain, particulièrement éprouvé par la tournure prévisible que prend sa carrière. De quoi mener un train de vie modeste et finir tous les soirs dans une caravane, à donner de la pâté ignoble à une chienne terriblement belle. Difficile de rester de marbre devant cet homme de l’ombre, ce californien épicurien. Et je l’avoue, difficile de rester de marbre parce qu’il est campé par un Brad Pitt magistral. Acteur phare de ces deux dernières décennies, il confirme sa descendance évidente de Bob Redford. Une beauté incandescente pour un acteur extrêmement talentueux qui, je l’espère, nous éblouira également dans le très prochain Ad Astra. Il suffit d’une scène de réparation d’antenne sur un toit brûlant pour que la salle retienne son souffle. Brad Redford donc, jean délavé, t-shirt Champion surmonté d’une hideuse chemise jaune imprimée, traîne sa tignasse blonde dans les rues de Los Angeles, la plupart du temps derrière un volant. Il est le personnage cool à la Tarantino, sous sa plus éclatante incarnation. Et est amené à prendre plus d’espace que son ami geignard bi-classé ringard. Il sera le véhicule de l’histoire.

Véhicule d’une histoire qui n’en manque d’ailleurs jamais. Comme dans la plupart des films du cinéaste, la voiture occupe une place centrale, incontournable. Los Angeles est vaste. On le savait déjà grâce à Reservoir Dogs, Jackie Brown et Pulp Fiction, mais on le sent bien plus encore dans Once Upon A Time In Hollywood, film définitivement plus contemplatif que ses prédécesseurs. On peut bien entendu parcourir la ville à pied, le temps de travellings au ras du sol ne lâchant jamais les jambes des acteurs. Mais les pieds se délassent à bord d’une tire, les oreilles en immersion dans une pop délicieusement surannée. Des bagnoles de tous genres, de tous standings, transportant une galerie de personnages hauts en couleur. Elle est un lieu clé de la vie californienne, théâtre de crises de nerfs, de franches rigolades, de conversations sincères, de jeu, de tension sexuelle, ou de crispations existentielles. Chaque berline ou citadine en dit plus sur son propriétaire que ne pourrait le faire une scène d’exposition. Tout ce bitume avalé permet en outre d’ouvrir grand les yeux et d’halluciner devant la métamorphose d’une ville, parachutée 40 ans auparavant. Le soin apporté à la reconstitution du Los Angeles de 69 est tout bonnement impressionnant.

Démêler les éléments historiques et fictifs des décors est en soi un film dans le film. Si Tarantino avait pour habitude de rendre hommage par le pastiche dans ses 7 premiers films, il n’est ici plus question de se contenter de l’artificialité, mais d’en faire des éléments diégétiques. Les personnages ne sont plus des cinéphiles bavards mais des rouages de l’industrie. Comme pouvaient le faire Truffaut ou Godard, on expose ici avec délice les coulisses de la machine à rêves. Tout y passe : le producteur sincèrement amoureux de son art et courtisan, des crises de nerfs dans une caravane, la composition technique d’un plateau, les répliques manquées, la complicité d’une Jodie Foster fictive envers son partenaire en pleine crise de confiance en lui, les combats d’égo dans les coulisses et pour finir une balade dans un lieu de tournage abandonné, privé de l’effervescence qu’il connût jadis. On sait 1969 être une année charnière pour l’industrie américaine et on le ressent ici à chaque instant. Les nouveaux réalisateurs en vogue sont européens, le petit écran phagocyte l’espace consacré aux longs métrages et la machine italienne offre un second élan aux carrières d’acteurs tombés en désuétude. L’âge d’or hollywoodien sent sur sa nuque le souffle moite des futurs golden boys Spielberg, Lucas et Coppola. Alors, avant que la mutation ne soit irrémédiable, on prend une dernière bouffée de cet oxygène, non sans éprouver le pincement au cœur d’une mélancolie et d’une nostalgie pour une époque que nous n’avons pour beaucoup jamais connue. L’apocalypse hippie n’est pas loin.

À mesure que les minutes s’égrainent, la montée en pression se fait aussi douloureuse qu’attendue. Le spectre de Manson hante le film, pourtant il n’y fera qu’une brève apparition. Gourou d’une secte hippie aux idéaux dévoyés, son ombre plane sur l’intégralité du film. Ses dévots, jeunes idiots ironiquement consuméristes, semblent avoir perdu pied depuis longtemps avec les préoccupations de la cité des anges. Quand le narrateur entreprend la négociation du dernier virage avant de dérouler les dernières minutes du métrage, on sait que le sordide fait divers vient ruiner la fête. Le 10050 Cielo Drive s’apprête à devenir l’élément déclencheur de l’érosion du mouvement hippie au contact de la triste réalité, et devenir plus tard le lieu emblématique des contre-cultures cyniques et désespérées. Le minutieux commentaire de la soirée fatidique devient éprouvant, source de crispations. Mais les plus attentifs l’auront remarqué, le sens de la formule se veut indice, tout comme la réinterprétation dissonante que le cinéaste nous présentait jusque-là. Le contre-pied audacieux se matérialise dans une explosion cathartique et jouissive de violence, réponse brutale aux motivations des trois jeunes meurtriers en perdition. Ici la fiction reprend les rênes et choisit l’autre voie. Une voie douce-amère et pavée de regrets, où l’on accorderait à Sharon Tate le privilège de conserver son innocence, et aux sixties de ne jamais s’achever. « Fucking Hippies.«

Once Upon A Time In Holywood

Réalisateur : Quentin Tarantino

Acteurs : Brad Pitt, Leonardo Di Caprio, Margot Robbie, Emile Hirsh

Sortie : 14 août 2019