Cannon Dancer

Salut les p’tits clous ! Aujourd’hui, on va vous parler d’un super jeu d’action qui va vous défriser ! Non ? Ouais, ça m’apprendra à essayer de faire sous-traiter mes tests par une IA.

Bon, reprenons. En cette fin de décennie des 80’s, les brainstormings se multiplient au sein des locaux de Capcom, créateur nippon déjà bien établi sur le secteur de l’arcade avec quelques beaux succès comme Ghosts n’ Goblins (saleté de gargouille, je te hais), Bionic commando ou Tiger Road. La société est bien décidée à imposer son identité. Cette fois, qu’importe la mesure, il faut frapper fort et marquer l’imaginaire des joueurs.

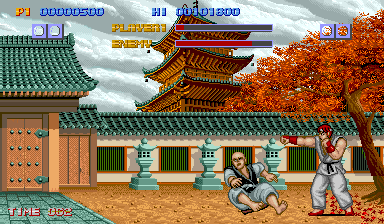

Pour cela, Capcom prépare deux missiles qui ne laisseront personne indemne et, encore moins, indifférent. Côté face, nous avons Street fighter (1987), héritier putatif d’un Yi Ar King Fu, dans lequel le mauvais goût du character design se fond dans un coup de génie absolu : la borne d’arcade propose des boutons pneumatiques sur lesquels l’intensité de la pression modifiera le type de coup porté.

C’est évidemment injouable et un peu pourri mais le coup d’essai est tellement prometteur qu’il donnera lieu quelques années plus tard, à une suite entrée dans les annales du jeu vidéo et dans les mémoires de tous les joueurs.

Côté face, Capcom et son lead designer Kouichi Yotsui ont probablement abusé des champignons hallucinogènes en créant Strider (1989), étrange mélange de Beat them up traditionnel à la Bad Dudes vs Dragoninja qui semble sortir tout droit d’un rêve enfiévré de Nelson Monfort revisitant les JO d’été à la sauce Sergent Pepper.

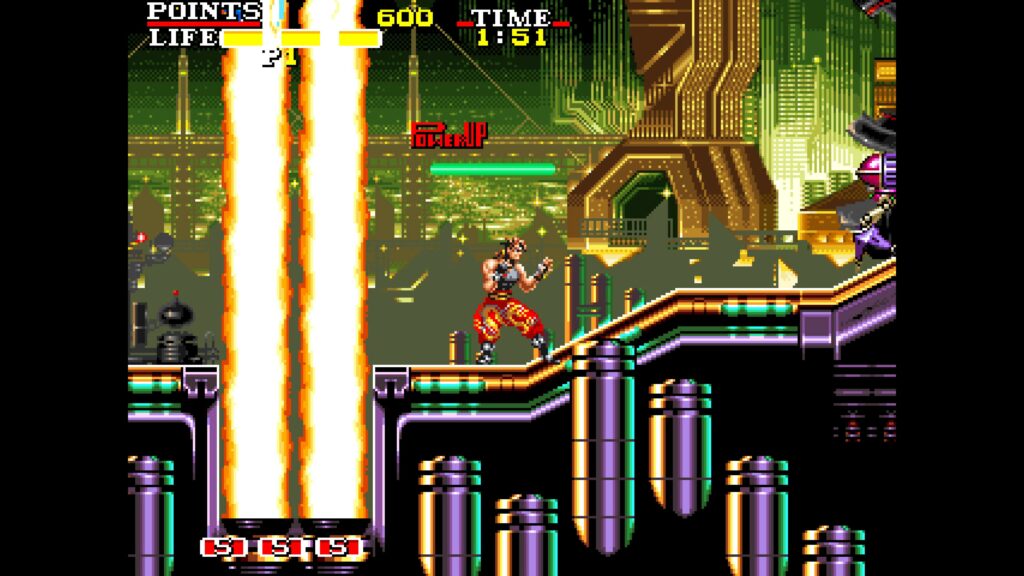

Strider retourne les codes du beat’em all de l’époque en ouvrant l’aire de jeu. Désormais, les ennemis ne se font pas éclater la tête au fur et à mesure du défilement de la gauche vers la droite d’un traditionnel scrolling vertical. Nan, tout cela est très vulgaire. Hyriu (puisque c’est son nom) va virevolter un peu partout sur l’écran, distribuant les coups de sabre supersonique de haut en bas, gauche à droite, diagonale haut, diagonale bas et ainsi de suite. Notre héros gymnaste est capable des acrobaties les plus improbables pour abattre son ennemi juré et, en passant, réduire à néant une république post soviétique dystopique.

Comme vous pouvez vous en douter, le style improbable du jeu doublé d’une difficulté assez retorse ne donnera lieu qu’à assez peu de descendants, parmi lesquels on oubliera gentiment les réinterprétations foireuses et américaines tel que le Strider 2 de Tiertex sur les ordinateurs de salon qui ne méritaient pas ça (oui, même l’Amiga, cette machine du démon).

Puisqu’on n’est jamais aussi bien servi que par soi-même, le meilleur descendant de Strider ne sera d’autre que sa suite directe en arcade. Pour autant, deux développeurs plus modestes n’hésiteront pas à jeter leurs forces dans la bataille pour produire deux titres particulièrement étranges.

Du côté de la Super Nintendo, naîtra le Run Saber, copie assez servile de Strider créée par Horisoft et éditée par Atlus, tandis que le petit développeur Mitchell Corp (dont vous avez pu entendre parler grâce à un jeu avec des bulles…) tentera, en 1996, sa chance en arcade avec ce Osman ou Cannon Dancer qui nous intéresse aujourd’hui.

Arrivé à ce moment du test, vous vous demandez probablement pourquoi la moitié du texte a déjà été consacrée au Strider de Capcom. La réponse est finalement assez simple, sans Strider, pas de Osman ou Cannon Dancer (キャノンダンサー?) puisqu’il est connu sous ce nom au Japon.

Du coup, qu’est ce qui peut justifier, près de deux décennies plus tard la ressortie d’un titre somme toute assez obscur mais dont les origines attisent en partie la curiosité. En effet, l’équipe qui développe le jeu, sous le pavillon Mitchell Corporation essentiellement connu pour sa série Pang, comprend en réalité pas mal d’anciens développeurs de chez Capcom et notamment plusieurs membres ayant travaillé sur… Strider.

Ainsi, le lead designer Isuke n’est autre que Kouichi Yotsui, lead designer de… Strider (avouez que vous l’aviez vu venir). Regardez donc comment s’affichent à l’écran les améliorations comme les Power Ups… Mais alors, Cannon Dancer, c’est donc Strider 2 repeint comme une voiture volée ?

En un sens, oui mais avec quelques nuances. Osman, c’est un peu l’équivalent d’une version Bollywood de « Il faut sauver le soldat Ryan » ou un Cyberpunk 2077 revu à la sauce Turkish Starwars. Mitchell Corporation qui, en temps normal, n’est déjà pas un champion du bon goût visuel (jetez donc un œil aux décors de Pang 3 et n’essayez même pas de régler votre écran) s’est ici complètement surpassé.

Tous les potards ont été poussés à 11 et, probablement, jusqu’à ce que le compteur explose. En fait, Cannon Dancer, c’est le Spinal Tap du beat’em up arcade.

Tout ce qui semblait être de mauvais goût dans Strider, et ce n’est pas ce qui manquait, se trouve ici amplifié jusqu’au surréalisme le plus total. Dans un mélange bordélique et psychédélique, votre personnage affrontera des adversaires de plus en plus étranges, passant du soldat lambda déjà vu partout ailleurs à des voitures qui défient les lois de la gravité, des danseuses maléfiques, des gorilles défoncés au crack, des êtres de lumière belliqueux, des robots malaisants etc.

Au beau milieu de décors qui auraient peut- être convaincu Salvador Dali de ne plus carburer qu’à la camomille, notre personnage, en guerre contre une organisation criminelle du futur dénommée M.A.D. (oui, oui), dirigée par une caricature de parrain de la mafia des années 30 (re-oui, oui), va devoir affronter les plus grands dangers pour… humm… sauver le monde même si ça reste sujet à discussion.

Bref comme dans tout bouge d’arcade qui se respecte, ce n’est clairement pas pour découvrir les méandres du scénario que vous brancherez votre console.

En revanche, le surréalisme des décors, l’absurdité du character design et l’aspect foutraque de la progression qui alternera joyeusement et sans la moindre logique des séquences de surf en pleine mer, des trips mystiques, des décors évoquant une URSS dystopique et futuriste (Strider n’est jamais bien loin), des passages dans l’espace en passant par des déserts, seront une raison probablement suffisante pour redécouvrir cet obscur trésor des salles d’arcade.

Les plus subtils d’entre vous (ce qui exclut probablement la majeure partie de la rédaction de Dystopeek) auront probablement senti venir l’embrouille de très loin. Strider + borne d’arcade = bobo au portemonnaie.

Tout comme son modèle, Cannon Dancer/Osman est très loin d’être un jeu facile et confirme que la réputation de bouffeurs de monnaie des jeux d’arcade d’antan n’est en rien usurpée (croyez-moi, j’ai largement donné). Ici, tout va trop vite, tire trop vite, tue trop vite.

Il faudra aiguiser vos réflexes si vous souhaitez aller jusqu’au bout du jeu, en tout cas, sans tricher. Les développeurs de ce remake, bien conscients de la difficulté du jeu originel, ont heureusement prévu quelques bonus bienvenus pour permettre aux joueurs de survivre un peu plus longtemps dans cet enfer psychédélique.

Ainsi, cette « compilation » (il faut le dire vite mais on y reviendra un peu plus bas) propose une version plus facile du jeu (ce qui, en l’état, n’a vraiment rien d’un challenge) ou, une version dite hardcore qui se trouve être, en réalité, la version arcade originelle (celle où cette cochonnerie de monnayeur n’arrêtait pas de vous demander de remettre des pièces de 5 francs et de 10 francs alors votre âme s’échappait lentement de votre corps pour rejoindre le village de surendettement le plus proche).

Cela dit, les développeurs de ce remake ont été étonnamment généreux en autorisant le joueur (kamikaze mais pas trop) à piocher deux options dans une sélection de bonus (double saut, attaque augmentée etc.). Certains de ces bonus n’étant autres que des crédits en (très) grand nombre, le côté sadomaso du jeu en prend logiquement un sérieux coup.

Abuser de ces crédits surnuméraires permettra au commun des mortels de progresser en mourant certes souvent mais sans trop avoir à aiguiser son niveau de jeu. A vous de voir si le jeu en vaut la chandelle.

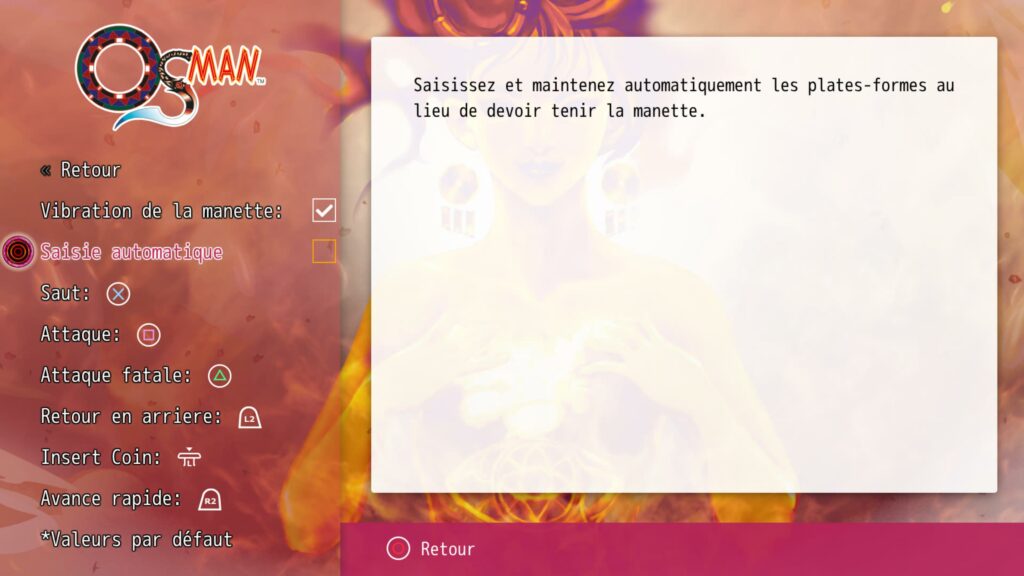

Au niveau de la finition de ce remaster, on reste sur du très classique avec des menus sommaires (et un peu moches), des options de filtre et d’images assez restreintes (filtre CRT pour imiter les vieux écrans cathodiques, lissage de l’image, format perfect pixel ou 4/3 etc.) et une pauvre bordure d’écran, même si je ne désespère pas de pouvoir en débloquer d’autres par la suite.

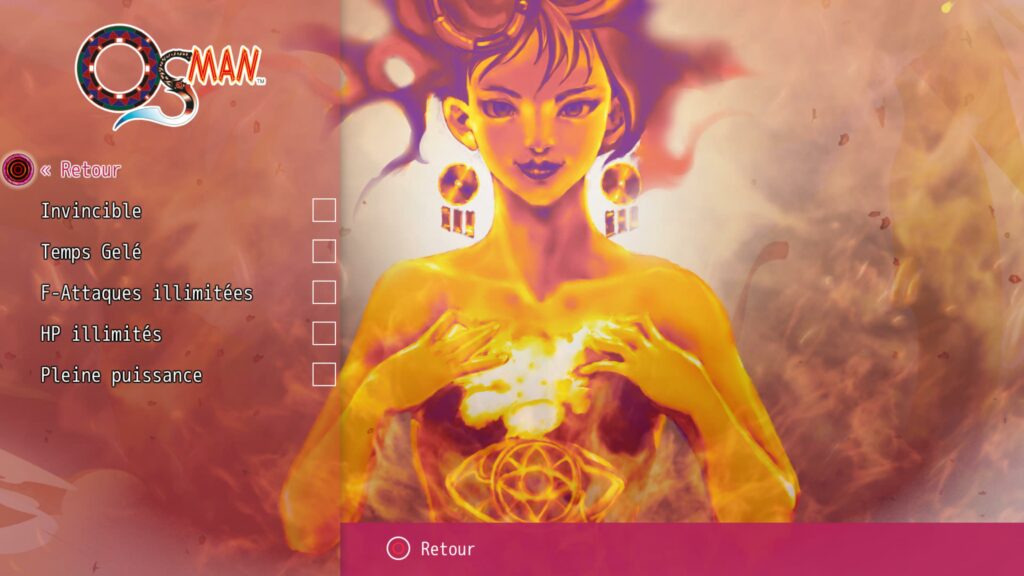

Côté bonus, oubliez toute image d’archives, tout making of. Il n’y aura strictement rien en dehors de … cheat codes (invulnérabilité, vies infinies, puissance maximale etc. Autant vous dire que si vous craquez et utilisez ces cheat codes, le jeu ne présentera plus le moindre intérêt. A noter que l’éditeur a tout de même prévu une édition collector pour les plus acharnés. Jugez par vous-même…

Terminons le tour du propriétaire en signalant que le jeu est présent dans sa version internationale et dans sa version japonaise d’origine, d’où l’appellation parfaitement mensongère de « compilation » que j’ai employée un peu plus haut.

A l’arrivée, l’intérêt que présente cette ressortie de Cannon Dancer dépend très largement de votre degré d’appétence avec l’arcade 2D de la fin des 90’s (je dirais qu’il s’agit d’ailleurs de la fin de l’arcade sous sa forme originelle) et Strider en particulier.

Pour les retrogamers, l’achat peut se justifier. Pour les autres, je vois difficilement comment et pourquoi recommander ce jeu alors que les productions plus modernes offrent un contenu et un rapport qualité prix sans commune mesure.

Même sans aller jusque-là, le reboot de Strider, sorti il y quelques années doit être trouvable pour une bouchée de pain.

Genre : Beat’em all arcade

Editeur : ININ GAMES

Développeur : Mitchell Corporation

Plateforme : XBOX/PSN/ESHOP

Date de sortie : 12 avril 2023

Prix : 29.99 €

Testé sur une version presse fournie par l’éditeur